선자=부채

전라남도 강진읍내 초입도로 오른쪽 아래 강진호수공원 입구에 세워진 다산 정약용의 동상

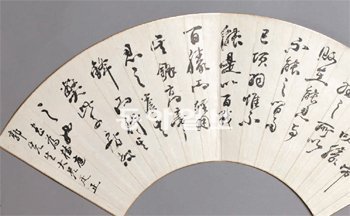

동상 옆에 있는 선자시(扇子詩) <송별(送別)>

이 시는 김이재가 들고 있던 부채에 써준 시라고 하여

‘선자시(扇子詩)’로도 알려져 있다.

이 시는 필사본인 『여유당집』에는 실려 있으나 신조선사본 『여유당전서』에는 빠져 있어

잘 알려지지 않은 시이다.

이 시에서 ‘반자(班子)’는 중국 당나라 때 학자로 시골 벽지에 있다가 영전되어 갈 때

어떤 사람이 “반자의 이번 길은 신선이 되어 가는 것과 같다”고 말한 데서 따온 것이고,

▶ 驛亭(역정): 역사驛舍. 고대에는 역참驛站마다 정자가 있어서 이런 호칭이 생겼다. 두보杜甫는 「秦州雜詩·九」에서 ‘今日明人眼, 臨池好驛亭(오늘 사람의 눈이 번쩍 뜨이는 것은 / 연못가에 좋은 정자 있어서라네)’이라고 읊었다.

▶ 絶域(절역): 아주 먼 곳

▶ 登僊(등선): 신선이 되다. ‘登仙’과 같다. 이름이 널리 알려지거나 벼슬이 높아지는 것을 가리킨다.

▶ 李陵(이릉): 인명. 한나라 때 장군으로 이광李廣의 손자이다. 흉노와의 전투에서 패한 뒤 투항했다. 조정에서는 이 일로 그 가족을 옥에 가두었고, 중과부적으로 싸운 이릉을 변호한 사마천司馬遷은 한무제의 노여움을 사 궁형을 당했다.

▶ 酉舍(유사): 조선시대에 규장각奎章閣의 사무를 관장하던 부속건물에 붙여진 이름이다. 대유사大酉舍와 소유사小酉舍로 나뉘어 불렸다. ‘酉’는 시각을 나타내기도 하고 방위(서쪽)를 나타내기도 한다.

▶ 揮毫(휘호): 붓을 휘둘러 글씨를 쓰거나 그림을 그리는 것을 가리킨다.

▶ 忍說(인설): 차마 말하지 못하다.

▶ 庚年(경년): 정조대왕이 승하한 경신년庚申年(1800)을 가리킨다.

▶ 墜劍(추검): 정조대왕이 승하한 것을 상징적으로 나타낸 것이다.

▶ 苦竹(고죽): 참대. 왕대라고도 한다. 죽순의 맛이 써서 붙여진 이름이라고 한다.

▶ 垂垂(수수): 떨어지는 모양. 드리워진 모양.

당색이 달랐어도 터놓고 지내는 지기가 있었던 모양이다.

신유박해 때 ‘시파’로 몰려 귀양살이까지 했다면

남인이었던 다산과는 허물없이 지내기가 쉽지 않았을 것인데

김이재金履載는 고금도에서 보낸 5년 여의 귀양살이를 마치고 한양으로 올라가던 길에

강진에서 유배의 나날을 보내고 있던 다산을 찾아보았다고 한다.

1805년이라면 다산이 아직 초당을 지어 옮겨가기 전이었을 테니

하루하루가 신산스럽기 짝이 없는 날이었을 것이다.

귀양이 풀려 한양으로 돌아가는 벗의 뒷모습을 볼 자신이 없어서였을까,

눈물까지 들먹이는 다산의 떨리는 목소리가 들려오는 듯하다.

제목은 ‘송별’로 되어있지만,

다산이 시구를 부채 위에 적어준 것 때문에 선자시扇子詩로도 불린다고 한다.

한양으로 올라간 김이재는 다산이 시를 써준 부채를 밤이고 낮이고 들고 다녔다고 한다.

한겨울에도 부채는 그의 손에서 떨어지지 않았다.

그러던 어느 겨울날, 김이재는 당대 세도가인 김조순을 만났고

이 시를 본 김조순은 순조에게 다산의 유배를 풀어달라고 주청하였다.

*다산 정약용의 강진 유배 기간:1801년11월~1818년9월14일

'여행 이야기' 카테고리의 다른 글

| 쏠 비치(SOL beach) 소노 호텔&리조트 진도 (0) | 2020.02.26 |

|---|---|

| 뉴질랜드로 여행간 외손자 (0) | 2020.02.19 |

| 애기 동백 Camellia sasanqua 산다화 (0) | 2020.01.02 |

| 캘리그라피(멋글씨)의 독창성 (0) | 2019.12.20 |

| 부산 오륙도 뷰(view) (0) | 2019.12.17 |